Le terme low-tech forgé en opposition à la high-tech, ne bénéficie pas d’une définition précise partagée parmi les acteurs s’en revendiquant. Il souffre d’un préjugé important lié à la technique, associant les solutions low-tech à des dispositifs techniques et souvent la « démarche low-tech » qualifie un processus d’ingénierie consistant à résoudre par la conception d’outils des problèmes techniques dans une logique techno-solutionniste éco-conçue. Pourrait-il en être autrement ?

Il semblerait que le suffixe tech place d’emblée le terme low-tech dans le champ des solutions techniques. Dans notre société spécialisée, certains cursus ingénieurs se voient ainsi investis de la mission de définir les critères pour caractériser une solution technique low-tech. Voir à ce propos le travail des élèves de la promo 2018-2019 de Centrale Nantes avec l’association APALA.

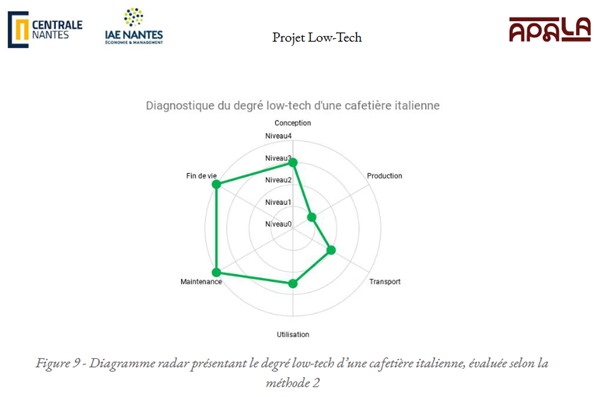

L’écueil avec ce genre de travail, réside dans la tentation d’attribuer une note globale à une solution technique, façon Nutri-Score, et d’entrer dans une « démarche low-tech » pour améliorer son score. Dans cette logique, un objet peut apparaître plus low-tech qu’un autre sur un curseur ou dans une matrice, tout étant égal par ailleurs. Une logique compatible avec tout et surtout n’importe quoi. Le principe : « c’est toujours mieux que si c’était pire ». Le corolaire : « ça va dans le bons sens ». Le bons sens certes, mais est-ce la bonne direction et avance-t-on à la bonne vitesse ? Il ne suffit pas de remonter la pente, encore faut-il suivre le bon chemin et marcher à la bonne vitesse pour atteindre le sommet de la montagne dans un temps imparti.

Aucun objectif, une démarche sans destination. Bref, le monde dans lequel nous vivons, qui cherche certes à « faire mieux », mais sans s’imposer de « faire assez » pour atteindre un objectif. Je rappelle pour les distraits qu’un des enjeux est de diviser par cinq nos émissions carbone en quelques dizaines d’années.

Quantification et relativisme

Le summum de cette démarche low-tech ? Affirmer que rien n’est low-tech, qu’il n’y aurait que des objets plus low-tech que d’autres. Or, il n’y a pas de matrice ni de curseur dans une vision systémique. Seulement des interactions entre des éléments impliqués dans des systèmes de valeurs.

Voilà le sens de la carte Marchandisation et quantification du monde : cette quantification appelle au relativisme, de telle façon qu’une fois intégré dans un tableur Excel, ou dans une base de donnée, tout peut être comparé à n’importe quoi d’autre. La société industrielle optimise à force de moyenne, d’écart-type et de toute fonction statistique. Terminées l’auto-détermination, la sensibilité individuelle, les chiffres parlent d’eux-même.

Un ensemble de valeurs morales à définir

Ces valeurs morales liées au low-tech, telles que l’impact social (refus de l’esclavage), l’épanouissement personnel par la mobilisation de la créativité (Illich), le rapport au vivant, au territoire, aux autres … ne relèvent pas d’un problème technique isolé du monde, fermé dirait Simondon, mais d’une façon d’appréhender son environnement physique et social, en opposition frontale avec la société industrielle, la méga-machine.

Dans cette logique, la low-tech ne résout pas un problème technique mais répond à un besoin par une solution appropriée. Cette solution s’inscrit dans un système de valeurs non hiérarchisées s’intégrant dans un ensemble technique cohérent avec ces valeurs (encore Simondon).

Une solution low-tech peut ainsi être un dispositif technique (l’emploi de la faux pour gérer les ronces) mais aussi organisationnel (pâturage par des animaux, paillage) ou culturel (j’accepte la présence des ronces) mais ce qui importe ici, c’est que c’est un individu autonome qui effectue son choix selon son système de valeurs et selon bien entendu, les possibilités qui s’offrent à lui (accessible), pas un ingénieur donc.

Une révolution culturelle

La low-tech relève ainsi d’une dimension culturelle en s’opposant à la high-tech, apex de la société industrielle destructrices des milieux de vie.

Si la high-tech se caractérise par une technologie incompatible avec ce système de valeurs, la low-tech ne qualifie pas pour autant une technique mais une solution au besoin initial (s’il existe) conforme au système de valeurs établi.

Par exemple, une AMAP ou une épicerie solidaire correspondent au système de valeurs de la low-tech et s’opposent à d’autres dispositifs high-tech (chaîne de distribution mondialisée, marchandisation généralisée, distance avec les producteurs…). En ce sens, il peuvent être qualifiés de solutions low-tech.

Le travail du mouvement low-tech consiste ainsi à définir le système de valeurs dans lequel doit s’inscrire une solution low-tech. Un dispositif sera défini comme low-tech en fonction de sa compatibilité avec ce système de valeurs.

Il s’agit bien ici d’une révolution culturelle ayant des implications politiques, relative à la façon dont nous voulons vivre ensemble, à notre rapport au monde, non pas seulement d’un empilement de solutions techniques. Quelque chose de beaucoup trop sérieux pour ne le laisser qu’aux seuls ingénieurs et le réduire à une problématique quantifiable.